Ya está disponible el Nº 3 de la Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes con cuatro trabajos originales, un artículo de revisión y otro de actualización, además de recomendaciones en predicción de diabetes tipo 1

Lugones Editorial©

El número 3 septiembre-diciembre de la Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes ya se encuentra online y cuenta con cuatro trabajos originales y un artículo de revisión y otro de actualización.

EDITORIAL. Influencia de la microbiota intestinal en el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1

Gustavo Frechtel

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una enfermedad autoinmune y multifactorial que se produce por una interacción entre factores genéticos y ambientales. La susceptibilidad genética, que constituye el 50% del riesgo de desarrollar DM1, está representada por variantes (polimorfismos) en la secuencia de genes del sistema mayor de histocompatibilidad (HLA) y genes no HLA; mayoritariamente estos genes codifican moléculas que intervienen en la respuesta inmune, aunque el gen de la insulina es el segundo en riesgo luego del HLA. Tener un familiar de primer grado con DM1 incrementa el riesgo de su desarrollo 15 veces, aunque solo del 10% al 15% de los afectados presentan antecedentes familiares.

Los factores ambientales explican el otro 50% del riesgo de desarrollar DM1; estos factores están en expansión, lo que se justifica por el constante incremento de la incidencia de la enfermedad que actualmente supera los 50 casos/100000 habitantes en el norte de Europa.

Los factores ambientales incluyen factores virales, bacterianos y nutricionales. La mayoría de estos se asocia con la exposición temprana; algunos pueden actuar como desencadenantes de la autoinmunidad, mientras que otros aceleran la progresión de la DM1.

Una de las teorías acerca de los factores ambientales es la de la higiene, es decir, la teoría de que una mejor higiene y una menor exposición a patógenos ambientales (incluso a través del canal vaginal o la lactancia materna) aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes incluida la DM1.

Los virus también se han vinculado con el desarrollo y la aceleración de la DM1, especialmente los enterovirus, y sobre todo en la primera infancia. Estudios epidemiológicos también han relacionado la COVID-19 con la DM1. Sin embargo, dado que la progresión de la DM1 puede tardar meses o años desde la seroconversión, la COVID-19 podría ser un aceleradora de la fase preclínica en vez de un desencadenante de la autoinmunidad.

Otro de los factores ambientales vinculados a la interacción con los factores genéticos es la nutrición y fundamentalmente la composición de la microbiota intestinal, la cual impacta en forma directa en la respuesta inmune del individuo determinando modificaciones a nivel endocrino y metabólico.

La microbiota intestinal es un ecosistema complejo compuesto por bacterias, hongos y virus que colonizan el sistema digestivo y viven en simbiosis con el organismo humano, el que ha desarrollado una relación simbiótica con la microbiota caracterizada por una compleja interacción mutuamente beneficiosa. La composición de la microbiota intestinal varía entre las diferentes poblaciones, pero en general fisiológicamente se compone de Firmicutes,Bacteroides (90%), y Proteobacteria, Actinobacteria, Euryarchaeota y Verrucomicrobia.

La alimentación es la influencia más reconocida en la composición de la microbiota, por ende, es una alimentación no saludable la que implica la ruptura de la simbiosis y el desarrollo de la disbiosis que se asocia, con diversos grados de evidencia, a un gran número de enfermedades que afectan el sistema gastrointestinal (como la enfermedad inflamatoria intestinal y el síndrome del intestino irritable). Otras enfermedades incluyen las metabólicas como la obesidad, la DM2, la DM1, las enfermedades alérgicas y los trastornos neurológicos, entre otras. La disbiosis implica la pérdida de la barrera intestinal y por lo tanto la translocación hacia el interior del cuerpo de componentes de la pared bacteriana que activan la respuesta inmune.

De este modo, la composición de la microbiota intestinal podría influenciar el inicio y la progresión de la autoinmunidad en el desarrollo de la DM1 en la interacción con los factores genéticos.

En este número se publica un estudio que por primera vez analiza la composición de la microbiota intestinal en pacientes con DM1, comenzando a definir características específicas de nuestra propia población.

Si bien en la actualidad los estudios sobre la microbiota se realizan en función de su composición bacteriana, en el futuro el análisis de la composición de los virus, principalmente enterovirus, podría arrojar el descubrimiento de otros biomarcadores que identifiquen las etapas 1 y 2 de la prediabetes autoinmune o incluso previamente a desencadenarse el proceso autoinmune, facilitando la identificación de los individuos en riesgo de comenzar la etapa 3 (comienzo clínico) ya en el debut de la DM1.

El editorial destaca que la composición de la microbiota intestinal podría influenciar el inicio y la progresión de la autoinmunidad en el desarrollo de la diabetes tipo 1 en la interacción con los factores genéticos

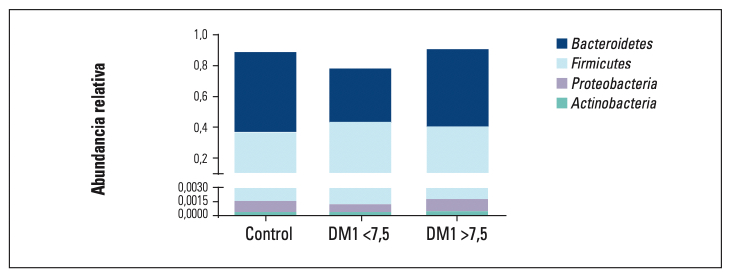

TRABAJO ORIGINAL. Estudio exploratorio sobre los phyla más abundantes de la microbiota intestinal en pacientes diabéticos tipo 1 clasificados según su nivel de HbA1c

Saban M y col.

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) se caracteriza por la destrucción de las células β del páncreas. La microbiota es el conjunto de microorganismos (comensales, simbióticos y patógenos) que colonizan el organismo.

Recientemente se describió la participación de la microbiota en la DM y una diferente composición microbiana en pacientes con DM1 con buen control glucémico versus aquellos que no lo tienen. Por otro lado, la mayoría de los estudios de microbiota se realizó en países industrializados, lo que muestra una falta de datos provenientes de nuestro país.

En este sentido, los autores del trabajo realizaron un estudio transversal que incluyó voluntarios no obesos con o sin DM1 para determinar la composición microbiana a través del estudio de los phyla más abundantes en pacientes con DM1 según sus niveles de HbA1c y en individuos control del área metropolitana de Buenos Aires.

Los resultados mostraron mayores niveles de Actinobacteria para el grupo diabético con mal control glucémico (p<0,05), sin encontrarse cambios significativos en los niveles de Bacteroidetes, Firmicutes y Proteobacteria. Asimismo, al analizar la correlación entre los resultados y los niveles de HbA1c en los individuos con DM1, se hallaron correlaciones positivas con Bacteroidetes, Actinobacteria y negativa con la relación Firmicutes/Bacteroidetes.

De este modo, concluyeron que existen alteraciones en la microbiota de los pacientes con DM1. Se han establecido relaciones entre la microbiota y la HbA1c. De acuerdo con la literatura, resultados similares se obtuvieron en ensayos realizados en otras poblaciones.

Abundancia relativa para cada phylum en cada uno de los grupos estudiados

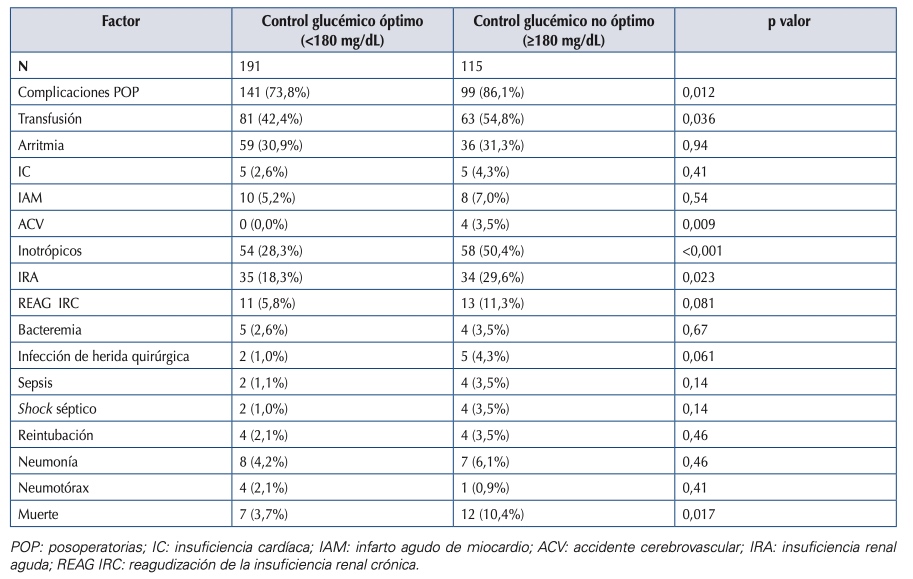

TRABAJO ORIGINAL. Asociación entre la hiperglucemia posoperatoria y la morbimortalidad en adultos mayores con y sin diabetes mellitus sometidos a cirugías de revascularización miocárdica y reemplazo valvular

Eizayaga J y col.

La hiperglucemia posoperatoria (POP), definida como glucemia ≥140 mg/dL, es un evento frecuente en cirugías cardiovasculares y se asocia con un aumento de las complicaciones y de la mortalidad. En adultos mayores, una población especialmente vulnerable, este problema adquiere mayor relevancia.

Los objetivos de los autores fueron:

- Evaluar la asociación entre el control glucémico durante las primeras 24 horas POP y su impacto en la morbimortalidad en pacientes adultos mayores de 65 años sometidos a cirugía de revascularización miocárdica (CRM) y CRM combinada con reemplazo valvular (RV).

- Comparar esta asociación entre pacientes con y sin antecedentes de diabetes mellitus (DM).

Realizaron un estudio prospectivo entre 2019 y 2024, en el que incluyeron 310 pacientes mayores de 65 años que fueron sometidos a CRM y CRM+RV. Analizaron las complicaciones POP durante el período de hospitalización, la mortalidad por todas las causas y la variabilidad glucémica mediante el coeficiente de variabilidad glucémica.

Los autores concluyeron que el control glucémico no óptimo (≥180 mg/dL) durante el POP en adultos mayores sometidos a CRM y CRM+RV fue un predictor independiente de complicaciones POP, entre ellas accidente cerebrovascular, insuficiencia renal aguda y mortalidad por todas las causas, con mayor impacto en la población de pacientes sin antecedentes de DM.

Estos hallazgos respaldan el empleo de protocolos de monitorización glucémica estricta, adaptados al grupo de adultos mayores.

Complicaciones posoperatorias según el control glucémico

TRABAJO ORIGINAL. SENDAS: experiencia de un programa de educación diabetológica para el automanejo en las escuelas de la Argentina

Grabois F y col.

La creación de entornos escolares seguros e inclusivos para niños, niñas y adolescentes (NNyA) con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) constituye un desafío complejo que trasciende la educación en el consultorio y requiere de la participación de la comunidad educativa.

La escuela es un ámbito central donde pueden presentarse complicaciones agudas que demandan la intervención de adultos responsables.

En este trabajo, los autores describieron la experiencia del programa “SENDAS: Salud en las Escuelas para Niños con Diabetes y una Alimentación Saludable”, una intervención educativa estructurada en escuelas de la Argentina destinada a fortalecer el automanejo de la DM1 y prevenir la DM2.

El programa alcanzó 128 instituciones de 10 provincias, con más de 5.000 participantes. Se evidenció un incremento en el reconocimiento de los síntomas de hipoglucemia y en su manejo inicial con una variación del 20% y una mayor percepción de la seguridad en el personal docente luego de la intervención. Los participantes valoraron la pertinencia, la claridad y la aplicabilidad del programa.

Los autores concluyeron que el programa SENDAS constituye una estrategia educativa culturalmente adaptada, replicable y de amplio alcance que contribuye a generar entornos escolares más seguros, inclusivos y preparados para acompañar a los NNyA con DM1.

TRABAJO ORIGINAL. Citocinas proinflamatorias, proteína C reactiva ultrasensible y riesgo aterogénico en pacientes con diabetes mellitus tipo 2: impacto del grado de control glucémico

Aguirre Villegas P y col.

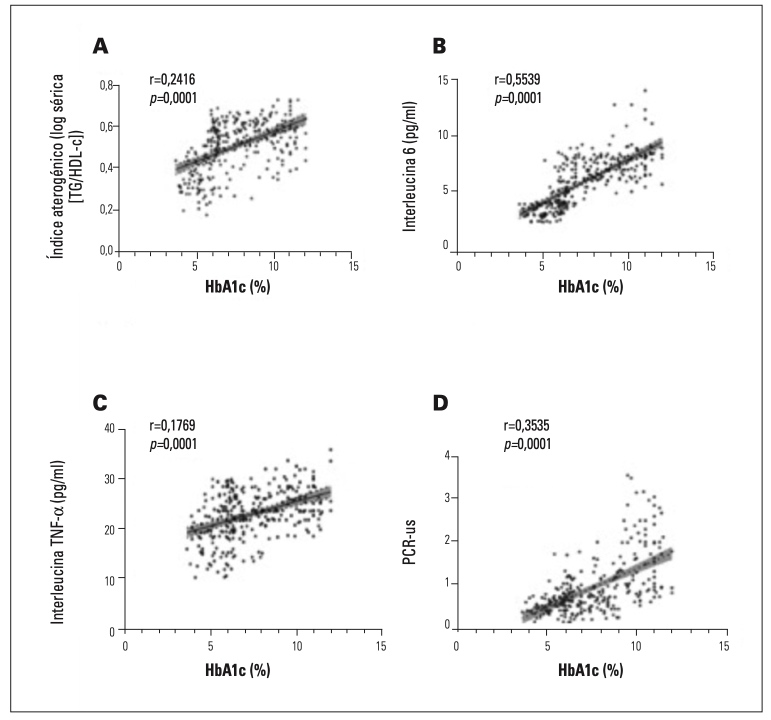

En este trabajo, los autores se plantearon determinar las concentraciones de interleucina 6 (IL-6), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) e índice aterogénico plasmático (IAP), y analizar su asociación con los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2).

Para ello, realizaron un estudio observacional, transversal y correlacional que incluyó 300 participantes (240 con diagnóstico de DM2 y 60 controles sanos). Los pacientes con DM2 se clasificaron en tres grupos según sus niveles de HbA1c: grupo 1 (<7%), grupo 2 (7-9%) y grupo 3 (>9%).

Según sus resultados:

- Los pacientes con peor control glucémico (HbA1c >9%) mostraron niveles significativamente más elevados de glucosa, índice de masa corporal, triglicéridos, IAP, IL-6, TNF-α y PCR-us (p<0,05).

- Se identificó una correlación positiva entre los niveles de la HbA1c y los biomarcadores inflamatorios y aterogénicos: IL-6 (r=0,5539; p<0,0001), TNF-α (r=0,1769; p<0,0001), PCR-us (r=0,3535; p<0,0001) e IAP (r=0,2416; p<0,0001).

- En el análisis multivariado, la PCR-us y el IAP se comportaron como predictores independientes de mal control glucémico.

En conclusión, el mal control glucémico en personas con DM2 se asoció con un perfil inmunometabólico adverso. La elevación de citocinas proinflamatorias, la PCR-us y el IAP sugieren un mayor riesgo cardiovascular. Incorporar estos marcadores en la práctica clínica puede fortalecer la evaluación integral del paciente y guiar decisiones terapéuticas más efectivas.

Análisis de correlación entre los niveles de HbA1c y las diferentes variables estudiadas en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. A) HbA1c versus índice aterogénico plasmático; B) HbA1c versus IL-6; C) HbA1c versusTNF-α; D) HbA1c versus PCR-us

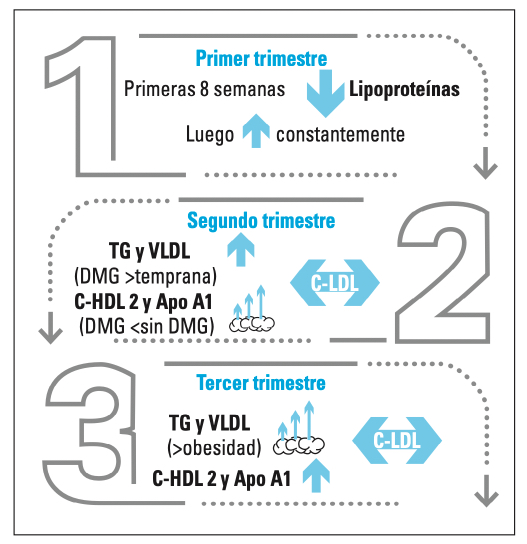

TRABAJO DE REVISIÓN. Lípidos en el embarazo

Rodríguez ME y col.

Los cambios en los niveles de lípidos durante el embarazo buscan aportar sustratos para la formación de membranas, la síntesis de hormonas y la formación de los depósitos de energía necesarios para el desarrollo fetal.

Numerosos estudios demuestran el aumento fisiológico progresivo de los lípidos desde el final del primer al tercer trimestre, y que estos cambios se acentúan con la presencia de la obesidad. No existe acuerdo sobre los valores que deberían considerarse normales.

Por lo tanto, los autores del presente artículo exponen los cambios fisiológicos y fisiopatológicos de los lípidos durante la gestación, y analizan las indicaciones y la evidencia del tratamiento, tanto nutricional como farmacológico.

Concluyen que el manejo de los lípidos durante el embarazo representa un desafío clínico por los cambios fisiológicos propios de la gestación y la falta de valores de referencia claramente establecidos.

Si bien estos aumentos lipídicos cumplen funciones esenciales para el desarrollo fetal, pueden acentuarse en presencia de obesidad, DM u otras condiciones, incrementando el riesgo materno-fetal.

Las opciones terapéuticas, especialmente farmacológicas, son limitadas durante este período, por lo que el manejo debe centrarse principalmente en las intervenciones nutricionales. En este contexto, un enfoque multidisciplinario y personalizado resulta clave para lograr un equilibrio entre el beneficio clínico y la seguridad durante el embarazo.

Cambios en el metabolismo de los lípidos durante el embarazo

TRABAJO DE ACTUALIZACIÓN. Péptido C. Estado actual de su medición

Llanos IC y col.

El péptido C se forma junto con la insulina en las células β del páncreas por el clivaje enzimático de la proinsulina. Ambos se liberan en cantidades equimolares en la sangre, pero el péptido C tiene una vida media más larga (20-30 minutos), lo que lo convierte en un marcador más confiable que la insulina para la producción endógena de la misma y sirve además para evaluar la función pancreática por su estabilidad.

Su medición puede realizarse en sangre o en orina, y es importante considerar factores de variación como la función renal al interpretar los resultados.

Aunque el péptido C es una herramienta valiosa en la endocrinología y la investigación clínica, su determinación hasta el momento no es de rutina en la práctica clínica diaria hasta que no se concluya el proceso de estandarización de los métodos utilizados.

Las autoras del presente trabajo concluyen que las indicaciones se enfocan actualmente en destacar las ventajas de la medición del péptido C sobre la de insulina, identificar factores que afectan su medición y en evaluar su papel en las terapias inmunomoduladoras.

A pesar de su relevancia clínica, la medición del péptido C no se lleva a cabo de manera rutinaria. Aunque se han realizado avances en el proceso de estandarización, este aún no se ha implementado por completo lo que ha impedido alcanzar la comparabilidad en la medición de este analito a través de los diferentes métodos utilizados.

Con el progreso de la investigación y los esfuerzos hacia una estandarización más precisa, el péptido C tendrá el potencial de desempeñar un papel importante en el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos relacionados con la insulina.

RECOMENDACIONES. Recomendaciones en predicción de diabetes mellitus tipo 1. Detección, estadificación y estrategias para preservar la función de las células beta en niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1

La detección de la diabetes mellitus tipo 1 (DM1) en etapas preclínicas forma parte del cambio de paradigma mundial en la evolución natural de la enfermedad. En los últimos años la investigación sobre la patogénesis de la DM1 ha generado diferentes modelos predictivos y terapias que pueden retrasar la aparición clínica de la enfermedad y disminuir la pérdida de la función de las células beta después del diagnóstico.

En este artículo, los autores brindan brindar recomendaciones sobre detección, estadificación y preservación de la célula beta de utilidad para el equipo de salud que contribuya al seguimiento de estos pacientes con DM1 en estadios tempranos.

Para ello, convocaron a un grupo de expertos, miembros del Comité Pediátrico de la Sociedad Argentina de Diabetes (SAD) y otros miembros de la SAD expertos en el tema, para revisar la evidencia disponible y elaborar las recomendaciones.

En las recomendaciones se contextualiza la detección oportuna de anticuerpos específicos en la población general o de riesgo genético, y se detalla el seguimiento metabólico en personas con DM1 preclínica. También se elaboran estrategias de prevención primaria y secundaria.

En concordancia con la evidencia científica en el momento actual, los autores describen posibles alternativas terapéuticas en estas etapas tempranas de prevención de la enfermedad.

Acceda aquí al número completo de la Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes Nº 3 2025